ケアする人が心身を消耗する理由と、マズローの欲求階層説

この記事は、医療マネジメント認定士の合格を目指す方に向けた公式テキストの第1章1回目のまとめです。

資格勉強を通して知識を得るだけでなく、日々の現場での「人との関わり方」や「自分をすり減らさないケアのあり方」を見直すきっかけにもなる内容です。

人を支える仕事に就いていると、なぜこんなにも心も体も疲れるのだろうと感じることがあります。

それは「優しさが足りないから」ではなく、人間としての欲求の段階にギャップが生まれているからかもしれません。

医療マネジメント認定士テキスト第1章では、ケアの本質と人の欲求を理解することが、ケアの出発点であると説かれています。

この記事では、ケアを提供する人が消耗しやすい理由と、その背景にある「欲求」の仕組みを整理していきます。

ケアとは「他者の成長を助け、自分も深まる行為」

哲学者ミルトン・メイヤロフは『ケアの本質』でこう述べています。

一人の人格をケアするとは、その人が自己実現することを助けることであり、

その過程でケアする人自身の人生の意味も深まっていく。

つまりケアとは、「相手のために何かをしてあげる」行為にとどまらず、相互成長の営みです。

しかし、この理想が現実にはとても難しい。

日々の業務や感情的な関わりの中で、ケアを提供する側は「苦痛」だけでなく、「苦悩」も感じやすくなります。

なぜなら、ケアの達成が常に完全ではないから。

「もっとできたはず」「あの対応で良かったのか」──その自問自答こそが、ケアする人を内側から消耗させる要因となります。

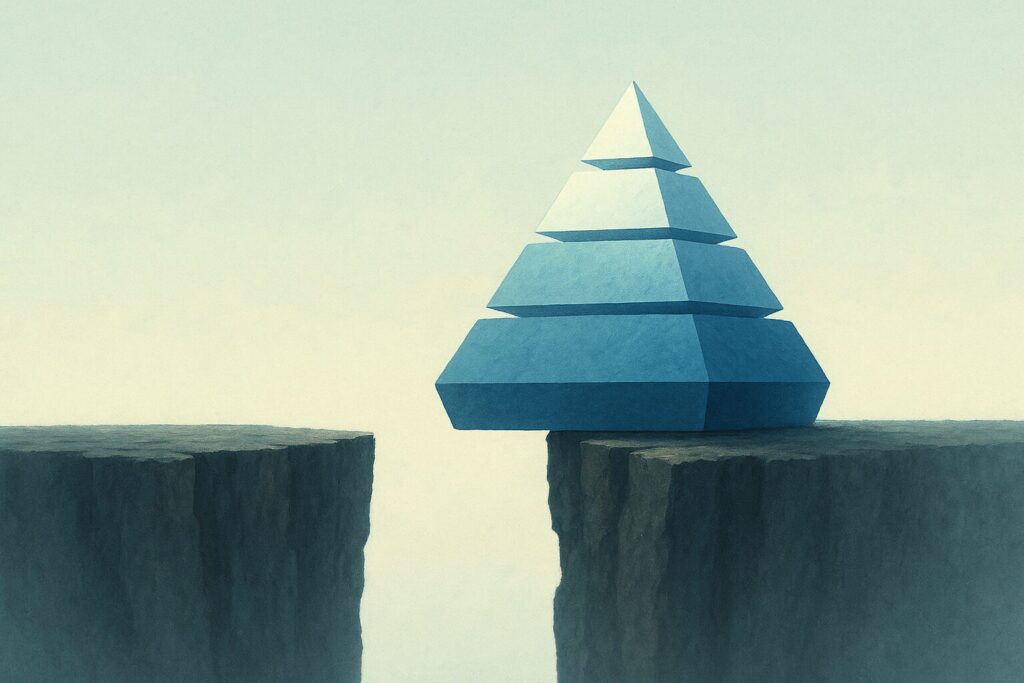

欲求の階層を理解する:マズローの5段階欲求

心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を5段階に整理しました。

- 生理的欲求(食事・睡眠・休息)

- 安全の欲求(身体的・精神的な安定)

- 社会的欲求と愛の欲求(人とのつながり・所属)

- 承認の欲求(他者からの評価・自己効力感)

- 自己実現の欲求(自分の能力を最大限に生かす)

ケアを提供する人と、ケアを受ける人(患者など)は、しばしばこの欲求レベルが異なる状態にあります。

患者は多くの場合、身体的・安全的な欲求のレベルにあります。

一方で、医療・介護職は「相手の自己実現を支えたい」と、より上位の欲求段階で働いていることが多い。

このギャップこそが、ケアのズレとストレスの源になります。

相手が求めるのは「安心」や「安全」なのに、こちらは「成長」や「やりがい」に意識を向けてしまう──。

それは悪意ではなく、人の欲求構造の違いによるものです。

まず、自分の欲求を満たすことがケアの第一歩

「人のために」と思うほど、自分の睡眠や休息を削ってしまう人がいます。

しかしマズローの理論でいえば、生理的欲求や安全の欲求が満たされていない状態で他者を支えるのは構造的に無理があります。

ケアの質は、ケア提供者自身の“安定”の上に成り立つ。

これを忘れると、「自己犠牲的なケア」から「燃え尽きるケア」へと変わってしまいます。

まずは、睡眠・栄養・休息という最低限の土台を確保する。

それが結果的に、相手にとっても安心できるケアにつながります。

“まんなか”で働く人へのメッセージ

管理職でもなく、現場職だけでもない。

そんな“まんなか”の立場で働く人ほど、ケアする側・される側の両方に立つ場面が多いものです。

だからこそ、自分の欲求を俯瞰し、「今の自分はどの段階にいるのか」を意識することが、心身のバランスを保つカギになります。

ケアとは「他人を助けること」でありながら、本当の意味では“自分を整えること”でもある。

それを理解するだけで、日々の疲労の感じ方が少し変わってくるはずです。

-

【医療マネジメント認定士】1−3セルフケアを学んで気づいた「自分を整える5つの視点」

-

【医療マネジメント認定士】1−1 ケアの本質と「欲求」の土台を理解する

-

【現場の悩みを解決!】医療従事者こそ学ぶべき「医療マネジメント認定士」とは?

-

【2025年のドジャースの課題に学ぶ】中間管理職が活かせる5つのポイント

-

感情の“沼”にハマる前に…3分でできる気持ちのリセット術

-

【中間管理職が不安なあなたへ】「流れに任せる」ことで開けたキャリアの話

-

業務改善を成功させる視点とは?「簡単に働く」ための考え方

-

「子どもが言うことを聞かない…」その悩み、”遊び”で解決できるかも

-

愚痴が出そうなときこそ、自分の行動を記録して整える