いつの間にか、完璧じゃない自分を許せなくなっていた

「部下にミスさせたら自分の責任」

「リーダーなんだから、完璧でいなきゃ」

「相談されたら全部答えられなきゃいけない」

そう思って、1つひとつの対応に全力で応えてきた。

でも、気づいたら夜に眠れない日が増えたり、些細な言葉にイラッとしてしまったり…

「誰かのため」に頑張っていたはずが、「自分を責める日々」に変わっていませんか?

「理想のリーダー像」に自分を押し込めていないか?

管理職になると、役職や立場によって、自分の在り方に“理想”を求めがちです。

- 部下に信頼される存在でなければ

- どんな時も冷静で、判断が的確でなければ

- 上司にも部下にも誤解されないように、立ち振る舞わなければ

そうした姿を目指すことは決して悪いことではありません。

でも、「そうあらねばならない」というプレッシャーが強くなると、

失敗や弱音を「許されないもの」と感じてしまうようになります。

評価される立場になることで、「感情を出せない鎧」が育つ

管理職というのは、チームの顔であり、判断者であり、時にはクッション役でもあります。

誰かを守るポジションに立つことで、「自分の弱さを見せたら信頼を失うかもしれない」という不安が常につきまとうようになります。

その結果、

- 本音が言えない

- 頼ることができない

- 感情を抑え込む癖がつく

という、「防御的な完璧主義」が身についていきます。

私自身、管理職になりたての頃、

“失敗できない”という思い込みから、

小さな決断すら部下に任せられなくなり、気づけばすべてを抱え込んでいました。

そのとき一番苦しかったのは、「誰にも本音を言えない自分」だったのです。

完璧じゃないとダメなのは、本当に“他人”が思っているのか?

ここで、立ち止まって考えてみてください。

- 本当に、部下は「完璧な上司」だけを信頼するでしょうか?

- 本当に、上司は「常に結果を出す部下」だけを評価するでしょうか?

- 本当に、周囲はあなたの弱さを否定するでしょうか?

多くの場合、その「完璧じゃなきゃダメ」という声は、自分の内側から生まれているのです。

それは、過去に失敗して怒られた記憶かもしれません。

自信をなくした経験かもしれません。

あるいは「責任ある立場はそうあるべきだ」という思い込みかもしれません。

でも、その声に従って無理を続けても、心と身体はもちません。

管理職として長く、健やかにチームを支えるには、まず自分自身を守ることが必要不可欠なのです。

なぜ管理職ほど、完璧主義に陥りやすいのか?

「責任感」と「完璧主義」は紙一重

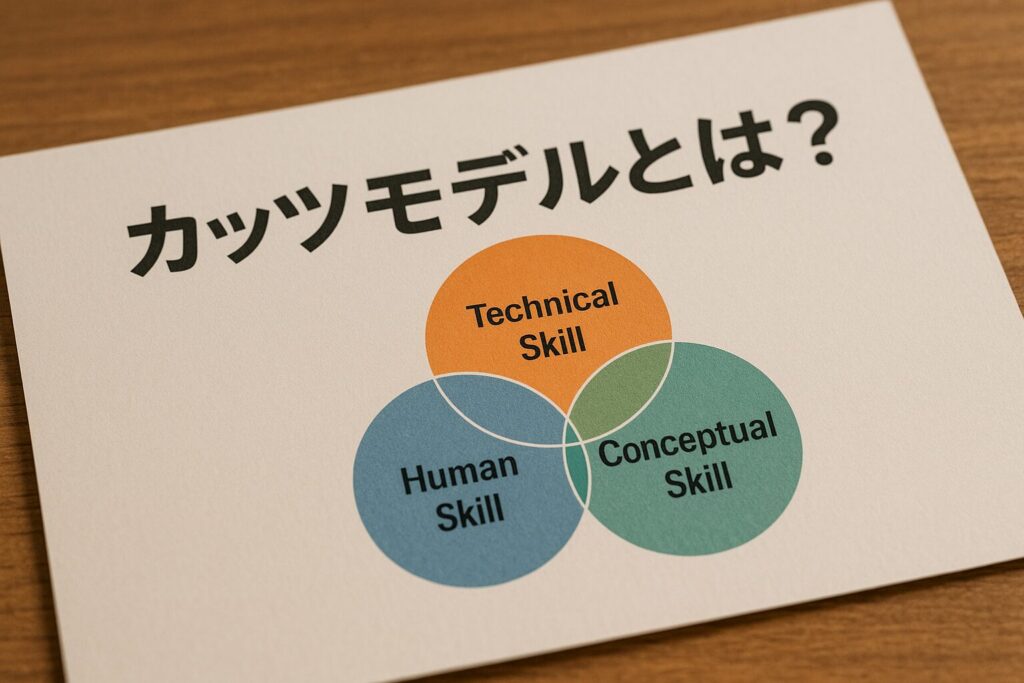

管理職に求められるのは、成果を出すことだけではありません。

チームをまとめ、部下を育て、現場を円滑に回し、上司に説明責任を果たす――。

つまり、「すべての矛盾や摩擦の真ん中に立つ」ポジションです。

その中で、真面目で責任感のある人ほど、こう思うようになります。

- 「自分がミスを防がなければ」

- 「この穴は誰も埋められない、やるのは自分しかいない」

- 「失敗したら信頼を失うかもしれない」

本来なら「責任感」だったはずの気持ちが、いつしか

“完璧でいなければ”というプレッシャーにすり替わっていくのです。

「失敗=信用を失う」と思っていないか?

多くの管理職が、「失敗すること=信頼を失うこと」だと無意識に感じています。

それは過去の経験や職場文化に根づく価値観かもしれません。

たとえば、

- 過去に一度のミスで強く叱責されたことがある

- 「結果がすべて」という評価軸で育ってきた

- 周囲の管理職が弱みを見せずに振る舞っている

こうした背景から、

「自分は失敗できない」「常に冷静・的確・万能でなければ」と思い込むようになります。

結果として、以下のような状態に陥りやすくなります。

- 自分に対して異常なまでに厳しくなる

- 部下の些細なミスにも過剰に反応してしまう

- 「任せること=甘え」と感じ、全部自分でやろうとしてしまう

そして何よりもつらいのは、「孤立感」です。

誰にも相談できず、「これくらいできないと管理職失格だ」と自分を追い詰めてしまいます。

その“完璧さ”、本当に求められている?

ここで立ち止まって考えてみてください。

- 部下は本当に「完璧な上司」を求めているのでしょうか?

- 上司は本当に「ミスをしない部下」だけを評価しているのでしょうか?

- あなたのその“背負いすぎる姿勢”は、誰に求められたものでしょうか?

もしかするとそれは、

自分自身が「そうあるべき」と信じ込んでいるだけかもしれません。

チームの中で完璧を目指すことが、

かえって他者の成長機会を奪い、信頼関係を築く障害になっていることもあります。

管理職の“あるある”な罠:「成果<ミスの回避」に目が向く

プレッシャーが強い場面ほど、人は「減点されない」ことに意識を向けてしまいます。

その結果、本来なら挑戦して得られるはずの成果や学びを、自ら手放してしまうのです。

完璧主義に陥った管理職は、以下のようなループに陥りやすくなります。

- ミスを恐れてタスクを細かく管理・抱え込む

- 時間的にも精神的にも余裕がなくなる

- 部下を信頼して任せることができなくなる

- チームの成長が止まり、自分への負荷が増す

- 「もっと頑張らないと」と完璧主義がさらに強化される

これは「がんばるほど孤立し、成果から遠ざかる負のスパイラル」です。

解決の第一歩は、“責任を取る”と“抱え込む”の違いを知ること

責任を持つことと、自分ひとりで背負うことは違います。

責任とは「結果に対して誠実に向き合うこと」であり、

「全部自分でやること」ではないのです。

むしろ、「仲間と協力して、過程を整える力」こそが、今の管理職に求められるスキルです。

完璧主義がもたらす「見えない負債」──気づかぬうちに蝕まれるもの

完璧を目指すこと自体は、決して悪ではありません。

むしろ管理職というポジションでは、正確さ・慎重さ・高い基準が求められる場面も多いものです。

しかし問題なのは、「完璧でなければいけない」と自分を縛る思考です。

この“強すぎる完璧志向”は、表には見えにくい形で、

あなたの行動・人間関係・心の健やかさを静かにむしばんでいきます。

挑戦ができなくなる──「失敗=自分の否定」という恐れ

完璧主義の人にとって、失敗は「改善の機会」ではなく、「人格否定」として感じられることがあります。

- 新しい施策や改善案を出すのが怖くなる

- 上司や部下の前で“未完成”な状態を見せたくない

- 何か言われる前に、全てを自分で潰してしまう

こうして安全な範囲内だけで生きようとするうちに、成長のチャンスを自ら閉ざしてしまうのです。

「失敗しないこと」を最優先にすると、

「成功する可能性のある行動」すら避けるようになってしまいます。

他人へのイライラが増える──「自分基準の呪縛」

完璧主義者は、自分に厳しいだけでなく、

知らず知らずのうちに他者にも自分と同じ水準を求めてしまいがちです。

- 自分はこんなに頑張っているのに、なぜあの人は手を抜いているのか

- なぜ一言言えば理解してくれないのか

- もう少し考えて動いてほしい

これらのイライラの根っこにあるのは、

「自分と同じくらいの基準で、相手もやるべき」という無意識の期待です。

でも当然、人それぞれ得意・不得意も価値観も違います。

他者に自分基準を押しつけることで、関係がギクシャクし、信頼を築きにくくなる悪循環に陥ってしまいます。

自己肯定感が削られていく──「常に足りない」感覚

完璧主義に囚われる人の心の中には、

「まだダメ」「もっとやらないと」「こんな自分じゃ評価されない」

という慢性的な“自己否定”の声があります。

どれだけ結果を出しても、「次はもっと…」「他の人のほうが…」と、

自分の努力を認められないまま、心がすり減っていくのです。

これは一見“努力家”のように見えますが、

裏を返せば「自分を一度も満足に肯定できない」状態ともいえます。

自己肯定感が下がると、さらに挑戦が怖くなり、視野が狭まり、孤立感が強くなる。

まさに、“静かに進行するメンタル負債”です。

完璧主義は、成果よりも「自分の首を絞める」構造になる

完璧主義は一見、「真面目」「優秀」「頑張っている人」に見られやすい態度です。

しかしその実態は、

- 成果を出しにくくする

- チームに不信感を広げる

- 本人の心を摩耗させる

という、静かな毒のような思考パターンです。

「もっと良くしよう」という成長志向と、

「失敗してはいけない」という恐怖ベースの完璧主義は、まったくの別物です。

手遅れになる前に。「がんばる自分」を守る視点を持とう

完璧主義は、「がんばる自分」を壊すまで止まりません。

だからこそ、どこかで立ち止まり、問い直す必要があります。

- なぜそこまで完璧であろうとするのか?

- それは誰の期待?自分が本当に望んでいること?

- もし今の考え方を10年続けたら、自分はどうなっているだろう?

“がんばること”は素晴らしい。

でも、“壊れるまでがんばる”ことは違います。

あなたの誠実さと努力を守るために、

「完璧でなくてもいい自分」を、そっと認めてあげることから始めてみてください。

「失敗=悪」ではない。失敗は成長の通過点

完璧主義の根っこには、

「失敗は許されないこと」「ダメな自分の証拠」という深い誤解があります。

でもよく考えてみてください。

本当に、失敗しない人なんているでしょうか?

仕事ができる人も、信頼されている人も、みな少なからず失敗を経験しています。

違いは「失敗したこと」ではなく、「失敗にどう向き合ったか」なのです。

なぜ私たちは「失敗=ダメ」と思い込んでしまうのか?

失敗に対して過剰に恐れを抱く人の多くは、

過去にこんな体験をしてきています。

- 小さなミスで強く叱責された

- 失敗した時に誰もフォローしてくれなかった

- 間違えたことで笑われたり、評価を下げられた

こうした経験は、「ミス=否定される」「失敗=価値がなくなる」という思い込みを植えつけます。

特に管理職になってからは、評価される側から評価する側に立つ分、

「もう失敗できない」という心理的な圧が何倍にも膨らんでしまうのです。

信頼されるのは「失敗しない人」ではなく「誠実に向き合う人」

現場でチームを支える立場にあると、つい「完璧でいなければ」と自分を律してしまいがちです。

でも、本当に信頼を集める人は、失敗しない人ではありません。

- 失敗を隠さず、正直に報告する人

- ミスの原因を冷静に振り返り、次に生かす人

- 部下や周囲のミスも責めず、建設的に対応できる人

このような姿勢に、チームは安心し、ついていこうと思えるのです。

完璧な指導者像ではなく、“不完全でも誠実なリーダー像”が、心理的安全性を育みます。

部下も「人間らしい上司」にこそ心を開く

管理職の中には、「弱みを見せたらなめられるのでは」「失敗したら信頼を失うのでは」と思う方も多いでしょう。

しかし実際には、部下が上司に求めているのは「完璧さ」ではなく「誠実さ」です。

- 自分の非を認める素直さ

- 感情を持って悩む姿

- “わからない”と言える勇気

こうした“人間らしさ”にこそ、部下は共感し、

「自分もミスしても大丈夫なんだ」と、チャレンジする勇気を持てるようになります。

失敗を“悪”ではなく“資産”に変える3つの視点

- 「失敗=データ」として捉える

失敗は単なる結果です。そこに感情的な評価(ダメだった、恥ずかしい)は不要です。

「どこでズレたのか」「何が不足していたのか」だけを冷静に分析すれば、それは価値ある“経験資産”に変わります。 - 失敗は「関係性を育てるチャンス」でもある

失敗の報告をすることで、信頼関係が崩れると思っていませんか?

実はその逆で、「失敗を共有する=信頼を育てる接点」となる場合もあります。

誠実な報告、丁寧な振り返りが、信頼残高を増やす機会になるのです。 - 「立ち直れる自分」を育てる機会にする

失敗したときに立ち直れた経験は、

「また何かあっても乗り越えられる」という自己効力感につながります。

これはキャリアを重ねる上で、何よりも重要な“内なる安心感”になります。

「失敗してもいい」と思えた時、初めて“動ける自分”になれる

完璧主義の思考は、「動けなくなる自分」をつくります。

一方で、「失敗しても、また立て直せばいい」と思える人は、小さな一歩を踏み出せる人です。

- 全部自分で背負わなくていい

- 失敗しても、信頼がゼロになるわけじゃない

- そして、自分にもやり直す力がある

そう思えるだけで、心も、行動も、きっと軽くなります。

完璧主義を手放すための5つのステップ(実践的・管理職向け)

「100点を目指すのはやめよう」と決める

完璧主義は“目標が高すぎる”のではなく、“余白がない”のが問題です。

特に管理職は、時間・体力・判断力など、日々使えるリソースが限られています。

それなのに「全部100点でこなそう」とすれば、必ずどこかにひずみが出てしまいます。

「この資料は70点で出す」「今日は3割しか整理できなくてもOK」といった、“意図的な妥協ライン”を設定することが、持続可能なパフォーマンスに繋がります。

★Point

「手を抜く」のではなく、「あえて緩める」。それがセルフマネジメントの知恵です。

自分を他人と比べない

他人と自分を比較するとき、私たちは“完成された成果”しか見ていません。

特にSNSや会議の場面では、「整った言葉」「磨かれた実績」だけが切り取られています。

一方で、自分のことは失敗も迷いも全部見えてしまうため、「自分だけが足りない」と錯覚しやすくなるのです。

比較すべきは、“他人”ではなく“昨日の自分”。

「先週より怒りを抑えられた」「報告書が5分早く書けた」といった小さな前進を、自分だけの指標で認めていくことが、完璧主義を手放す第一歩です。

★Point

他人の“ハイライト”と自分の“舞台裏”を比べない。

「できたことリスト」をつける

完璧主義の人は、1日が終わると「できなかったこと」ばかりに意識が向きがちです。

それは、自分にダメ出しをし続ける“日々の習慣”になっているとも言えます。

だからこそ、意識的に「できたこと」に目を向ける習慣を取り入れましょう。

- 午前中の会議で冷静に対応できた

- 部下の相談に5分でも時間をとれた

- 資料提出の期限を守れた

些細に思える行動でも、積み上げていくと“自分の信用残高”になります。

★Point

「できたこと」を“見える化”すると、自分に対する見方が変わっていきます。

「任せる勇気」を持つ

完璧主義の人は、「任せる=手を抜く」と感じてしまいがちです。

でも、任せることは「信頼を渡すこと」。

自分で全てを抱えるのではなく、「この仕事をあなたに託す」という姿勢が、チームに安心と責任感を生み出します。

最初は不安かもしれませんが、

- 任せる範囲を少しずつ広げる

- 結果より“過程”に注目してフィードバックする

- 失敗しても一緒にリカバリーする

という流れを丁寧に踏めば、部下も育ち、あなた自身の負荷も軽減されていきます。

★Point

任せることは「甘え」ではなく、長期的な成果を見据えたマネジメントスキルです。

「失敗しても大丈夫だった体験」を思い出す

過去を振り返れば、失敗から学んだこと、誰かに支えられたこと、やり直して成功したことが必ずあるはずです。

でも完璧主義にとらわれていると、「うまくいかなかった記憶」だけを“黒歴史”として閉じ込めてしまうことがよくあります。

あえて過去の失敗に目を向けて、

「どんな支えがあったか」「その後どうなったか」「今の自分に活きていることはあるか」

を思い出してみてください。

それは“失敗”ではなく、“学びの種”だったと気づく瞬間が必ずあります。

★Point

失敗を「痛みの記憶」から「経験資産」へリフレーミングしよう。

完璧主義を手放すのは、弱さではなく強さ

完璧主義を手放すのは、「頑張ることをやめる」ことではありません。

むしろ、自分を追い詰めすぎない強さと、長く働き続けるための知恵です。

- 緩めていい

- 任せていい

- 失敗しても、もう一度やり直せばいい

そんな自分との“対話の習慣”を、少しずつ育てていきましょう。